Notre Père en passant par le Grec…

J’ai fait du grec pendant des années mais je n’ai jamais brillé dans le maniement de cette langue. Pourtant, me pencher sur le Notre Père en grec m’a obligé à faire attention à chaque mot, au son de chaque mot, à la signification de chacun, surtout que j’ai été guidé dans cette approche par l’écrit de Simone Weil, la philosophe, Le Notre Père et par une conférence donnée à l’université d’été du Centre Henri et André Charlieret de Chrétienté-Solidarité, à Salérans, le 6 août 2008 que j’ai trouvée sur internet. Et j’ai fait certaines découvertes…

Il semble évident pour beaucoup, aujourd’hui, que Jésus a enseigné le Notre Père en araméen. La seule discussion est entre ceux qui disent que c’était en araméen, et ceux, plus rares, qui affirment que c’était en hébreu.

Est-ce que les évangiles ont d’abord été écrits en araméen ? Rien ne permet d’étayer cette hypothèse. Il y a certes des hébraïsmes qui parsèment le texte mais ce n’est évidemment pas une preuve. Le grec que l’on parlait en Palestine était forcément nourri d’hébraïsmes, comme le français qu’on parle dans les campagnes bretonnes est parsemé de tournures venues du breton, comme le français qu’on parle au Liban recèle des tournures arabes.

On constate a contrario que lorsque l’évangéliste cite un texte de l’ancien testament, il le cite dans la version des Septante[1]. Donc en grec, originellement en grec.

Jésus parlait manifestement araméen dans la vie de tous les jours, comme les évangiles en conservent le témoignage (lorsqu’il dit « Talitah qumi », jeune fille lève-toi, ou « Ephpheta », ouvre-toi). Mais quand il cite l’Ancien Testament, c’est toujours dans le texte grec des Septante (sauf une fois, sur la croix, ce qui mériterait d’être étudié).

Est-ce que Jésus parlait grec ? Dans quelle langue parlait-il au centurion, à Pilate ? Une sorte de grec courant, appelé koïné par les hellénisants était, semble-t-il, utilisé dans les échanges du quotidien entre personnes d’origines différentes. Même si cette langue véhiculaire était aussi loin de celle de Platon que l’anglais des affaires l’est des textes de Shakespeare, il est probable qu’elle était connue d’une majorité de lettrés et de gens de communication. Peut-être Jésus en faisait-il partie…

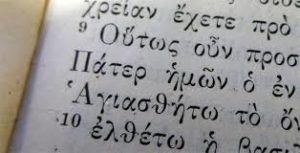

Mais le Notre Père en grec soulève encore d’autres interrogations à cause de ses sonorités particulières, qui le découpent de façon très précise, et dont les allitérations et les assonances n’existent dans aucune autre langue. Nous sommes devant un texte travaillé, d’une bonne qualité linguistique, probablement le résultat de récitations répétées qui en ont précisé les contours dans le temps, répétitions de Jésus lui-même ou des communautés qui ont suivi dans l’hypothèse où Jésus n’aurait pas eu lui-même un niveau de grec suffisant… ! Ce n’est pas en tout cas une pure et simple transposition de l’araméen ou de l’hébreu. Voici en effet les textes tels qu’ils sont écrits en grec et leur traduction littérale… selon la version interlinéaire.

Matthieu 6, 9-13s |

Luc 11, 2-4

|

| Père de nous le dans les cieux ;

soit sanctifié le nom de toi vienne le Règne de toi soit faite la volonté de toi comme dans le ciel, aussi sur la terre le pain de nous de ce jour-ci donne nous aujourd’hui et remets à nous les dettes de nous comme aussi nous nous avons remis aux débiteurs de nous et ne pas emporte nous dans épreuve mais délivre nous du Malin |

Père,

soit sanctifié le nom de toi vienne le règne de toi

le pain de nous du jour donne à nous jour après jour et remets à nous les péchés de nous aussi en effet nous-mêmes remettons à chacun étant débiteur à nous ; et ne pas emporte nous dans l’épreuve

|

Voici également un aperçu de la manière dont le texte se prononce en Grèce et dans la liturgie orthodoxe.

Pater imóne o en dis ouranís,

hayiasthíto to onomá sou,

eltheto i vassilía sou,

yenithito to thélimá sou,

os èn ourano kai epí tis yis;

tone artone imone tone epioussione dhos imin simerone ;

kai aphès imíne ta ophilimata imóne,

os kai imís aphíémène tis ophilétais imóne ;

kai mi issénènguis imás is pirasmóne,

allá rhissai imas apo tou ponirou.

Cette manière de prononcer a de quoi surprendre tous ceux qui ont fait un peu de grec à l’école. En fait elle correspond à la manière dont les Grecs le prononcent, comme on le prononce dans la liturgie grecque, (j’ai vérifié !), et non pas comme les professeurs français voudraient qu’on le prononce depuis qu’Erasme a inventé une prononciation du grec au lieu d’aller voir à Athènes comment on le prononçait. En outre, comme l’attestent les spécialistes, cette prononciation est à peu de choses près celle qui avait cours dans le bassin méditerranéen au temps du Christ, au temps de la kini, la fameuse koïné.

Simone Weil s’est elle aussi laissée prendre par cette musique, dans Attente de Dieu, après avoir découvert le Pater en grec : « La douceur infinie de ce texte grec m’a alors tellement prise que pendant quelques jours je ne pouvais m’empêcher de me le réciter continuellement. Depuis lors je me suis imposé pour unique pratique de le réciter une fois chaque matin avec une attention absolue. Si pendant la récitation mon attention s’égare ou s’endort, fût-ce d’une manière infinitésimale, je recommence jusqu’à ce que j’aie obtenu une fois une attention absolument pure. »

Il est vrai que, si on récite le Notre Père très souvent, on s’attache rarement à chacun de ses mots, à chacune de ses propositions. C’est trop rapidement qu’on le dit en général, ce qui est inévitable quand on le prie dans une assemblée et quand on les égrène au fil des chapelets. La proposition de Simone Weil est donc intéressante : le dire posément au moins une fois par jour, en grec ou en français, voire en latin… en faisant attention à chaque élément de cette prière d’autant plus importante qu’elle nous a été donnée par Jésus lui-même.

Dans la suite de mon intervention je m’appuie sur cette méditation de la philosophe, reprise dans le texte cité Le Notre Père. Elle y commente successivement chaque élément de cette prière. Je me suis éloigné progressivement de mon autre source dont je n’ai gardé que quelques propositions, en particulier celles qui concernent la forme. Je me propose de faire un arrêt sur chaque ligne, il est bon parfois de prendre son temps pour entrer en profondeur dans ce texte tant de fois répété. Le détour par le grec nous aidera dans ce retour aux sources salutaire.

Notre Père celui qui est dans les cieux

Pater imóne o èn dis ouranis,***

Notre Père celui qui est dans les cieux.

Si le verbe être est sous-entendu dans le grec il est bien clair que c’est à Dieu que nous nous adressons. Aujourd’hui nous disons d’une manière plus explicite : « qui es », nous parlons à Dieu.

Notons que ce n’est pas le mot « Abba » qui apparaît dans notre prière, bien qu’il soit employé, par ailleurs, dans plusieurs textes du nouveau testament, mais celui de ![]() moins « papa » que « père ».

moins « papa » que « père ».

Ceci dit, appeler Dieu Abba n’est pas aussi fréquent que je le croyais dans l’Écriture. Nous sommes séduits par cette formulation familière qui semble effacer un peu de la distance qui nous sépare de Dieu et cependant le Notre Père la marque à nouveau. De fait, on ne trouve l’autre appellation qu’une fois chez saint Marc et c’est, au moment de l’agonie que Jésus lui seul utilise ce mot pour s’adresser à son Père : « Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » Marc 15, 36. Le moment est particulier : Jésus est dans une grande détresse et pourtant il ne perd pas la foi dans la tendresse que le Père lui a toujours prodiguée. Nulle part, si j’ai bien lu, Jésus ne nous invite à utiliser ce terme nous-mêmes et lui-même ne l’emploie pas ailleurs.

Seul Paul, dans deux passages de ses lettres, dit que nous pouvons utiliser le mot « Abba » pour parler à Dieu et encore ce n’est pas de notre propre initiative que nous sommes appelés à le faire mais poussés par l’Esprit, comme chaque fois que nous prions il est vrai. C’est lui qui nous fait crier « Abba » vers le Père, le verbe « crier » revient dans les deux passages évoquant peut-être aussi une situation de détresse sans exclure la confiance.

« L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! » Ro 8, 15

« Et voici la preuve que vous êtes des fils : envoyé par Dieu, l’Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l’appelant « Abba ! ». Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. » Ga 4, 6-7.

Donc, la dénomination reste rare surtout que, dans la deuxième citation, c’est l’Esprit qui crie à travers nous. Ainsi peut-être ne faut-il pas trop nous laisser emballer par une affection qui prétendrait combler la distance : Dieu reste le Tout-Autre même s’il nous a rejoints par son Fils. Nous sommes plongés en lui dans une dimension qui nous dépasse. Il est cependant « notre » Père, ![]() .

.

Le terme de ![]() , plus respectueux, est renforcé par la suite : « celui qui est dans les cieux :

, plus respectueux, est renforcé par la suite : « celui qui est dans les cieux :![]() . » Il ne s’agit pas de n’importe quel père, ne mélangeons pas les origines en confondant ceux qui nous donnent la vie de manière parcellaire et celui qui en est l’origine suprême, « il n’y a rien de réel en nous qui ne procède de lui, nous sommes à lui. Il nous aime puisqu’il s’aime et que nous sommes à lui. Mais c’est le Père qui est dans les cieux. Non ailleurs. Si nous croyons avoir un Père ici-bas, ce n’est pas lui, c’est un faux Dieu. »[2] p 31. Notre foi chrétienne nous invite à dépasser en permanence nos tentations d’autosuffisance ainsi que notre confiance exagérée en ce qui nous donne de l’assurance dans l’aspect terrestre de notre existence au point d’oublier l’origine divine de toute vie.

. » Il ne s’agit pas de n’importe quel père, ne mélangeons pas les origines en confondant ceux qui nous donnent la vie de manière parcellaire et celui qui en est l’origine suprême, « il n’y a rien de réel en nous qui ne procède de lui, nous sommes à lui. Il nous aime puisqu’il s’aime et que nous sommes à lui. Mais c’est le Père qui est dans les cieux. Non ailleurs. Si nous croyons avoir un Père ici-bas, ce n’est pas lui, c’est un faux Dieu. »[2] p 31. Notre foi chrétienne nous invite à dépasser en permanence nos tentations d’autosuffisance ainsi que notre confiance exagérée en ce qui nous donne de l’assurance dans l’aspect terrestre de notre existence au point d’oublier l’origine divine de toute vie.

Il est aux cieux et, de ce fait, nous ne pouvons aller vers lui puisque nous ne savons pas marcher vers le ciel, nous ne savons progresser que sur la terre. La seule solution est donc de le laisser venir jusqu’à nous en lui ouvrant la porte ce qui suppose de nous arracher à la quotidienneté de nos existences, tout en reconnaissant notre incapacité à nous en extraire. On ne rencontre pas Dieu en restant fixés sur la vie de tous les jours. Mais, au cœur de cette vie, il faut tourner notre regard vers Lui en sachant que c’est Lui qui nous cherche.

Pareillement au ciel et sur la terre

Nous nous trouvons ensuite devant trois propositions parallèles, fortement scandées par la terminaison identique du verbe et leur fin qui est la même :

hayiasthito to ónomá sou,

eltheto i vasilía sou,

yenithito to thélimá sou,

Que soit sanctifié ton nom, que vienne ton règne, que soit faite ta volonté.

Nous avons dans ce passage, selon l’expression grecque de notre prière, à la fois une rime interne « to » et une rime finale « sou » ce qui lui donne une scansion remarquable.

Après ces trois propositions qui forment à l’évidence un tout, vient la suite :

os en ouranó kai epí tis yis

… au ciel comme sur la terre, littéralement : comme au ciel, de même sur la terre.

On peut donc penser que « au ciel comme sur la terre » s’applique aux trois propositions précédentes.

En latin, et plus encore en français, on est tenté de rapporter « au ciel comme sur la terre » à la troisième proposition, en disant « fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra » : que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

En grec, le mouvement de la phrase le permet moins. Ainsi donc le Notre Père en grec souligne que ce qui doit se faire sur la terre comme au ciel, c’est en même temps la sanctification du nom de Dieu, la venue du royaume, et la volonté de Dieu. Cela ne change pas beaucoup la signification de ces paroles, mais leur apporte un éclairage qui n’est pas sans intérêt.

On constate aussi que « épi tis yis » conclut cette partie du Notre Père par sa rime avec l’adresse du début : « èn dis ouranis… epi tis yis ». « En dis ouranis », dans le ciel, « epi tis yis », sur la terre… si du moins on en croit la prononciation actuelle. Le lien est fait par là entre l’affirmation que le Père est dans les cieux et que pourtant « que soit sanctifié ton nom, vienne ton règne et soit accomplie ta volonté » les trois doivent se réaliser sur la terre également, comme au ciel.

Reprenons les trois souhaits en détail.

Soit sanctifié ton nom

Laissons immédiatement la parole à Simone Weil. Elle nous rappelle que le nom de Dieu c’est son Verbe, Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n’est que par Jésus que nous avons accés au Père. Sans renier que le nom de Yahvé est imprononçable, selon la tradition juive, nous osons nous adresser à lui directement par la médiation du Fils.

« Dieu seul a le pouvoir de se nommer lui-même. Son nom n’est pas prononçable pour des lèvres humaines. Son nom est sa parole. C’est le Verbe. Le nom d’un être quelconque est un intermédiaire entre l’esprit humain et cet être, la seule voie par laquelle l’esprit humain puisse saisir quelque chose de cet être quand il est absent. Dieu est absent ; il est dans les cieux. Son nom est la seule possibilité pour l’homme d’avoir accès à lui. C’est le Médiateur. L’homme a accès à ce nom quoiqu’il soit aussi transcendant. Il brille dans la beauté et l’ordre du monde et dans la lumière intérieure de l’âme humaine. Son nom est la sainteté elle-même ; il n’y a pas de sainteté hors de lui ; il n’a donc pas à être sanctifié. En demandant cette sanctification, nous demandons ce qui est éternellement avec une plénitude de réalité à laquelle il n’est pas en notre pouvoir d’ajouter ou de retrancher même un infiniment petit. »

Simone Weil, en nous rappelant que le nom de Dieu est Jésus-Christ, va jusqu’à dire, logiquement, qu’il est la sainteté même et qu’il ne peut donc pas à être sanctifié plus qu’il ne l’est. Pourquoi donc faire cette demande dans notre prière ? La réponse de la philosophe a de quoi nous surprendre :

« Demander ce qui est, ce qui est réellement, infailliblement, éternellement, d’une manière tout à fait indépendante de notre demande, c’est la demande parfaite. Nous ne pouvons pas nous empêcher de désirer ; nous sommes désir ; mais ce désir qui nous cloue à l’imaginaire, au temps, à l’égoïsme, nous pouvons, si nous le faisons passer tout entier dans cette demande, en faire un levier qui nous arrache de l’imaginaire dans le réel, du temps dans l’éternité et hors de la prison du moi. » p 32-34.

En désirant ce sur quoi nous n’avons aucune prise et ce à quoi nous ne pouvons rien ajouter, nous entrons pleinement dans la dynamique divine, nous adhérons pleinement au réel qu’il est ; nous détachons notre désir des limites de notre condition humaine avec son imaginaire, son inscription dans le temps et sa manière de se centrer égoïstement sur notre vision étroite.

Jésus ne dit rien d’autre quand il affirme à la fois sa pleine liberté et son obéissance complète à la volonté du Père. C’est parce qu’ils sont en communion absolue que leurs désirs sont les mêmes en permanence.

En souhaitant, d’une manière semblable, ce qui existe de toute éternité dans la perfection, nous entrons en communion avec l’être même de Dieu, avec son Verbe qui nous relie à lui, nous sommes dans la dynamique trinitaire quand nous reconnaissons la vanité de nos efforts s’ils ne sont pas d’adhésion à la médiation du Verbe incarné. Notre vie toute entière est orientée par le désir que ce nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel même si c’est déjà une réalité en dehors de nous.

Vienne ton règne

Autant la sanctification du Nom était une réalité déjà accomplie, dans le passé ou mieux dans un présent éternel, autant le règne est encore à réaliser. « Il s’agit maintenant de quelque chose qui doit venir, qui n’est pas là. Le règne de Dieu, c’est le Saint-Esprit emplissant complètement toute l’âme des créatures intelligentes. L’Esprit souffle où il veut. On ne peut que l’appeler. Il ne faut même pas penser d’une manière particulière à l’appeler sur soi, ou sur tels ou tels autres, ou même sur tous mais l’appeler purement et simplement ; que penser à lui soit un appel et un cri. Comme quand on est malade de soif… comme un cri de tout l’être. » p 34-35 Nous retrouvons la connexion que nous avions rencontrée chez saint Paul entre Abba, l’Esprit et le fait de crier dans un désir qui ne s’enferme dans aucune limite, qui nous détache même de ce que notre imaginaire pourrait nous faire souhaiter.

Le Royaume dans les cieux est réalisé mais il ne peut l’être pleinement tant qu’il n’est pas réalisé aussi sur la terre. Notre souffrance est dans cette sorte de soif que le règne de Dieu s’établisse enfin pleinement au milieu de nous dépassant toutes les limites que nous constatons en nous comme dans le monde. Nous sommes dans une histoire qui n’est pas achevée et dont la réalisation nous échappe puisqu’elle est l’œuvre de l’Esprit. Plongés dans cette réalité en devenir, nous aspirons à en connaître la fin, l’aboutissement plénier. L’image de la soif renvoie au désir d’une ouverture absolue de la Création entière que nous sommes incapables d’imaginer, étant même dans l’incapacité de formuler des demandes précises qui conduiraient notre désir vers des réalisations ou des engagements concrets.

Soit accomplie ta volonté

Qui peut se vanter de connaître la volonté de Dieu ? Simone Weil précise d’une manière dérangeante : « Nous ne sommes absolument, infailliblement certains de la volonté de Dieu que pour le passé. Tous les événements qui se sont produits, quels qu’ils soient, sont conformes à la volonté du Père tout-puissant. Cela est impliqué par la notion de toute-puissance. L’avenir aussi, quel qu’il doive être, une fois accompli, se sera accompli conformément à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons rien ajouter ni soustraire à cette conformité. Ainsi, après un élan de désir vers le possible, de nouveau, dans cette phrase, nous demandons ce qui est. Mais non plus une réalité éternelle comme est la sainteté du Verbe. Ici l’objet de notre demande est ce qui se produit dans le temps. » p 35-36

J’avoue avoir éprouvé une certaine difficulté à admettre la première partie de l’analyse de Simone Weil. Bien que conforme à la pensée théologique, elle semble nier la possibilité de l’intervention d’une liberté humaine qui influencerait l’histoire… mais Simone Weil a déjà écarté cet obstacle dans la proposition précédente : nous ne sommes pas les maîtres de la réalisation de l’histoire. Par contre, comment comprendre que tout le mal que nous constatons dans le passé soit lui aussi conforme à la volonté divine ? La tendance est de l’attribuer entièrement au mal qui est dans l’homme. À la limite, on admettrait que Dieu tolère ce qui se passe sans forcément l’approuver… De là à affirmer que cela est conforme à sa volonté il y a un pas difficile à franchir.

Ce qui nous dérange dans le commentaire de Weil, c’est l’éclairage qu’elle apporte sur notre conception habituelle. Avec elle, nous nous heurtons en fait à l’écueil permanent qui nous conduit à enfermer Dieu dans nos logiques humaines : il devrait toujours se comporter conformément à ce que nous pensons, que nous imaginons de lui. Or il est le réel absolu qui, plus encore que le reste du réel, échappe à notre contrôle et à notre compréhension. Dans le réel de ce monde, il y a toujours une part importante qui nous échappe, ce que nous acceptons déjà difficilement tant nous prétendons dominer notre monde et le rendre transparent à nos approches raisonnables, scientifiques en particulier. C’est encore pire avec Dieu qui ne nous est accessible que par la médiation de son Verbe. C’est donc un réel qui nous échappe quasi complètement malgré nos tentatives de le ramener dans les limites de nos catégories. Que la réalité nous plaise ou non, sur quelles données pourrions-nous nous appuyer pour déclarer que ce qui existe n’est pas conforme à la volonté divine ?

Simone Weil poursuit donc : « Ainsi, après un élan de désir vers le possible, de nouveau, dans cette phrase, nous demandons ce qui est. Mais non plus une réalité éternelle comme est la sainteté du Verbe. Ici l’objet de notre demande est ce qui se produit dans le temps. Mais nous demandons la conformité infaillible et éternelle de ce qui se produit dans le temps avec la volonté divine. Après avoir, par la première demande, arraché le désir au temps pour l’appliquer sur l’éternel, et l’avoir ainsi transformé, nous reprenons ce désir devenu lui-même, d’une certaine manière, éternel pour l’appliquer de nouveau au temps. Alors notre désir perce le temps pour trouver derrière l’éternité. C’est ce qui arrive quand nous savons faire de tout événement accompli, quel qu’il soit, un objet de désir. C’est là tout autre chose que la résignation. Le mot d’acceptation même est trop faible. Il faut désirer que tout ce qui s’est produit se soit produit, et rien d’autre. Non pas parce que ce qui s’est produit est bien à nos yeux ; mais parce que Dieu l’a permis et que l’obéissance du cours des événements à Dieu est par elle-même un bien absolu. » p 36-37

Je comprends ce texte comme une invitation à aller jusqu’à un « oui sacré » au réel, à notre monde. L’expression est de Nietzsche mais il nous semble que, comme lui, nous sommes forcés d’admettre qu’il n’y a pas d’autre monde à notre disposition. Le nôtre est celui dans lequel nous vivons, auquel nous sommes envoyés. Nous pouvons, certes, le refuser mais nous n’en avons aucun de rechange sauf à nous égarer dans des rêveries stériles. Alors autant adhérer résolument à ce que nous ne pouvons pas éviter et y voir la main de Dieu.

Notre « oui sacré » est encore encouragé par le fait que ce monde n’est pas figé, il s’ouvre sur un futur, c’est ce que souligne Simone Weil en écrivant que nous entrons à nouveau dans le temps. La volonté de Dieu a besoin de l’histoire pour se réaliser sur notre terre comme elle l’est au ciel. L’espérance est donc tournée vers un monde en devenir. Sans être les maîtres du temps, nous pouvons espérer que le mal qui nous fait autant souffrir est la promesse d’un passage vers une autre vie où la mort elle-même sera vaincue et que Dieu peut se servir de nous pour faire advenir ce monde nouveau.

Le caractère sacré, pour nous chrétiens, vient en plus de ce que nous croyons que Dieu est le maître du temps et de l’histoire, que les événements de la vie sont des réalisations d’un projet qui nous dépasse mais auquel nous adhérons dans la foi. Nous pouvons alors aimer notre destin, accepter le réel tel qu’il est en nous demandant en permanence quels sont les actes que nous aurions à poser pour aider la volonté de Dieu à se réaliser dans notre futur, même si nous avançons en aveugles, dans l’ignorance de ce qu’il veut véritablement.

« Les trois demandes précédentes ont rapport aux trois Personnes de la Trinité, le Fils, l’Esprit et le Père, et aussi aux trois parties du temps, le présent, l’avenir et le passé. Les trois demandes qui suivent portent sur les trois parties du temps plus directement et dans un autre ordre, présent, passé, avenir. » p 39

Notre pain celui qui est surnaturel, donne-le-nous aujourd’hui

La traduction française de ce passage est l’une de celles qui m’étonnent le plus. Je me demande encore comment on a pu arriver à la formulation actuelle, proche du latin mais dont le lien avec l’original grec est peu évident. L’auteur de la conférence qui est l’une de nos bases s’attarde longuement sur cette phrase, il est vrai problématique.

Il commence par en admirer les sonorités. « Après « os èn ourano kai épi tis yis », qui sonne donc comme une finale, on change totalement de sonorités, avec une phrase qui se tient seule et qui contient six fois le son one :

Tone artone imóne tone epioussione dhos imine simerone.

Notre pain donne-nous aujourd’hui. Les sonorités insistent sur cette demande, qui est pressante.

Il en vient ensuite au cœur du débat, le mot ![]() . Il s’agit d’un hapax, c’est-à-dire un mot qui n’existe pas en grec. Le Notre Père est le seul endroit où on le trouve, ce qui est assez extraordinaire.

. Il s’agit d’un hapax, c’est-à-dire un mot qui n’existe pas en grec. Le Notre Père est le seul endroit où on le trouve, ce qui est assez extraordinaire.

En latin on dit : « Panem nostrum quotidianum da nobis hodie » où le mot quotidianum est censé traduire ![]() .

.

Et en français : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » ; on disait avant quotidien ce qui n’était qu’une façon de copier le latin.

Or, je ne comprends pas comment on peut passer de![]() à quotidianum, « quotidien » pas plus que « de ce jour ». Le mot, du reste, fait double emploi avec « aujourd’hui » au point qu’on ne sait plus trop quel mot grec correspond à chacun.

à quotidianum, « quotidien » pas plus que « de ce jour ». Le mot, du reste, fait double emploi avec « aujourd’hui » au point qu’on ne sait plus trop quel mot grec correspond à chacun.

Le mieux serait de prendre le mot tel qu’il est en pensant que c’est peut-être Jésus qui l’a inventé pour désigner une réalité radicalement nouvelle. La piste est particulièrement séduisante. Bien sûr cela signifierait que Jésus parlait grec et que c’est dans cette langue qu’il a enseigné notre prière. L’idée n’est pas totalement farfelue : le grec était la langue de communication la plus fréquente à l’époque, un peu comme l’anglais aujourd’hui que certains connaissent bien et que beaucoup baragouinent. Est-ce que Jésus avait besoin d’un traducteur quand il s’adressait à des non-juifs, des romains ou à des juifs de langue grecque, ou bien savait-il assez de grec pour échanger ? On peut penser aussi que la forme actuelle, avec ses rythmes et ses sonorités particuliers sont la conséquence d’un usage liturgique postérieur à moins qu’il n’ait été utilisé régulièrement du temps de Jésus même ce qui lui a donné cette belle structure et ce fond particulièrement riche.

Même si nous sommes devant un hapax, ![]() ressemble à un mot composé, d’une manière assez simple, selon une méthode habituelle en allemand pour ce que je connais. La première partie

ressemble à un mot composé, d’une manière assez simple, selon une méthode habituelle en allemand pour ce que je connais. La première partie ![]() , que l’on retrouve souvent comme préfixe français, pourrait se traduire par « au-dessus », « sur » ou « super » qui indique une position supérieure physiquement ou en dignité. La deuxième partie,

, que l’on retrouve souvent comme préfixe français, pourrait se traduire par « au-dessus », « sur » ou « super » qui indique une position supérieure physiquement ou en dignité. La deuxième partie, ![]() , renvoie à l’idée d’essence ou de substance. L’essence est ce qui est à l’origine d’une réalité particulière, qui explique sa constitution et rend compte de son caractère unique. On pourrait donc traduire

, renvoie à l’idée d’essence ou de substance. L’essence est ce qui est à l’origine d’une réalité particulière, qui explique sa constitution et rend compte de son caractère unique. On pourrait donc traduire ![]() par suressentiel ou super-essentiel… En théologie le mot homooussion, (et non « homoios », semblables) désigne la consubstantialité entre le Père le Fils et l’Esprit. Ils sont de la même substance, ils ont une essence commune.

par suressentiel ou super-essentiel… En théologie le mot homooussion, (et non « homoios », semblables) désigne la consubstantialité entre le Père le Fils et l’Esprit. Ils sont de la même substance, ils ont une essence commune.

Simone Weil préfère la traduction « surnaturel » ce qui est de toute façon proche du grec tout en étant plus facilement compréhensible en français.

Elle commence par écarter ce que le pain naturel a de trompeur s’il devient essentiel : « Il nous faut du pain : nous sommes des êtres qui tirons continuellement notre énergie du dehors, car, à mesure que nous la recevons nous l’épuisons dans nos efforts. Si notre énergie n’est pas quotidiennement renouvelée, nous devenons sans force et incapables de mouvement. En dehors de la nourriture proprement dite, au sens littéral du mot, tous les stimulants sont pour nous des sources d’énergie. L’argent, l’avancement, la considération, les décorations, la célébrité, le pouvoir, les êtres aimés, tout ce qui met en nous de la capacité d’agir est comme du pain. Si un de ces attachements pénètre assez profondément en nous, jusqu’aux racines vitales de notre existence charnelle, la privation peut nous briser et même nous faire mourir. On appelle cela mourir de chagrin. C’est comme mourir de faim. Tous ces objets d’attachement constituent, avec la nourriture proprement dite, le pain d’ici-bas. Il dépend entièrement des circonstances de nous l’accorder ou de nous le refuser. Nous ne devons rien demander au sujet des circonstances, sinon qu’elles soient conformes à la volonté de Dieu ? Nous ne devons pas demander le pain d’ici-bas. » p 41-42

On retrouve dans cette première interprétation une correspondance avec la manne. Elle aussi était donnée par Dieu aux Hébreux au jour le jour et en suffisance. On ne pouvait pas en faire des provisions pour le lendemain : elle ne se conservait pas. Mais il s’agit ici de bien plus que de nourriture terrestre.

Pour elle, il est donc clair que la demande du Notre Père ne concerne pas la nourriture proprement dite mais pas davantage tout ce qui concerne nos besoins humains, même les plus respectables. Cela nous est apporté par les circonstances dit-elle, ce n’est donc pas sans intérêt et fait partie de ce qui est incontournable sans pour autant devoir prendre sa place dans notre prière au Père. Elle fait la distinction entre ce qui est utile et ce qui est essentiel : source de vie éternelle.

Elle commente ainsi : « Il est une énergie transcendante, dont la source est au ciel, qui coule en nous dès que nous la désirons. C’est vraiment une énergie ; elle exécute des actions par l’intermédiaire de notre âme et de notre corps. Nous devons demander cette nourriture. Au moment que nous la demandons et par le fait même que nous la demandons, nous savons que Dieu veut nous la donner. Nous ne devons pas supporter de rester un seul jour sans elle. Car quand les énergies terrestres, soumises à la nécessité d’ici-bas, alimentent seules nos actes, nous ne pouvons faire et penser que le mal. « Dieu vit que les méfaits de l’homme se multipliaient sur la terre et que le produit des pensées de son cœur était constamment, uniquement mauvais. »[3] La nécessité qui nous contraint au mal gouverne tout en nous, sauf l’énergie d’en haut au moment qu’elle entre en nous. Nous ne pouvons pas en faire des provisions. » p 43-44 Nous retrouvons ainsi, à un niveau supérieur, l’allusion à la manne et une sorte de méditation sur ce que la théologie appelle le « péché originel ». Cette interprétation est à mes yeux la plus importante. Celles qui vont suivre ne devront pas nous la faire oublier et il faudra y revenir.

J’ai dit un peu plus haut « si Jésus a inventé ce mot ». Mais oui. Je ne peux m’empêcher de voir là un fort indice que le Notre Père a été dit en grec, et que tant Matthieu que Luc ont fidèlement et pieusement retranscrit le mot inconnu, sans peut-être comprendre ce qu’il signifiait. Qu’est-ce qui est le plus plausible, que ce soit quelques-uns de ses disciples qui l’aient inventé pour traduire un mot araméen, ce qui serait une très mauvaise traduction, ou que ce soit le Verbe de Dieu qui nous l’ait révélé ? Jésus attire ainsi l’attention sur oussia, la substance. Et sur sa substance. Ce mot fera l’objet de terribles controverses, jusqu’au concile de Nicée, lequel imposera la formule que le Fils est consubstantiel au Père : homo-oussios. Et cela nous parle aussi de l’eucharistie, cette manifestation du Verbe fait chair sur les autels, par la transsubstantiation.

L’explication de cette phrase du Notre Père par saint Ambroise, ouvre en effet d’emblée, comme une sorte d’évidence, à la conception de cette nourriture comme désignant le pain eucharistique :

« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Je me souviens de ce que je vous ai dit quand j’expliquais les sacrements. Je vous ai dit qu’avant les paroles du Christ, ce qu’on offre s’appelle pain ; dès que les paroles du Christ ont été prononcées, on ne l’appelle plus du pain, mais on l’appelle corps. Pourquoi alors, dans l’oraison dominicale qui suit immédiatement, dit-il “notre pain”? Il dit pain, certes, mais il l’appelle épioussione, c’est-à-dire supersubstantiel. Ce n’est pas ce pain qui entre dans le corps, mais ce pain de vie éternelle qui soutient la substance de notre âme. C’est pour cela qu’en grec il est dit épioussione. »

Et il poursuit :

« S’il est quotidien, ce pain, pourquoi attendrais-tu une année pour le recevoir, comme les Grecs ont coutume de faire en Orient ? Reçois chaque jour ce qui doit te profiter chaque jour. Vis de telle manière que tu mérites de le recevoir chaque jour. Celui qui ne mérite pas de le recevoir chaque jour ne mérite pas de le recevoir après une année. Ainsi le saint Job offrait chaque jour un sacrifice pour ses fils, de peur qu’ils n’eussent commis quelque péché dans leur cœur ou en paroles. Toi donc, tu entends dire que chaque fois qu’on offre le sacrifice, on représente la mort du Seigneur, la résurrection du Seigneur, l’ascension du Seigneur, ainsi que la rémission des péchés, et tu ne reçois pas chaque jour le pain de vie ? Celui qui a une blessure cherche un remède. C’est une blessure pour nous d’être soumis au péché ; le remède céleste, c’est le vénérable sacrement.

« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ». Si tu le reçois chaque jour, chaque jour pour toi c’est aujourd’hui. Si le Christ est à toi aujourd’hui, il ressuscite pour toi aujourd’hui. Comment ? “Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré.” Aujourd’hui, c’est quand le Christ ressuscite. “Il était hier et il est aujourd’hui”, dit l’apôtre Paul. Mais il dit ailleurs : “La nuit est passée, le jour est arrivé.” La nuit d’hier est passée, aujourd’hui le jour est arrivé. »

Tone artone imone tone épioussione pour saint Ambroise il ne peut s’agir que du pain eucharistique. Ce pain supersubstantiel est le pain du ciel. Qui était annoncé dans la Bible : les psaumes 77 et 104 disent que Dieu a rassasié les Hébreux du pain du ciel dans le désert. Pane cæli saturavit eos. C’était la manne, et elle était en quelque sorte supersubstantielle parce qu’elle venait d’en haut et ne ressemblait à rien sur la terre, et elle était quotidienne car elle pourrissait si l’on en faisait provision pour le lendemain, sauf quand c’était pour le sabbat… mais elle restait pourtant une simple nourriture.

Vous connaissez le dialogue entre Jésus et ses disciples après la multiplication des pains, dans l’évangile de saint Jean :

« En vérité, en vérité, Je vous le dis, vous Me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain, et que vous avez été rassasiés. Travaillez en vue d’obtenir, non la nourriture qui périt, mais celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est Lui que Dieu le Père a marqué de Son sceau. Ils Lui dirent donc : Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit : L’œuvre de Dieu est que vous croyiez en Celui qu’Il a envoyé. Ils lui dirent : Quel miracle fais-tu donc, afin que nous voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu’il est écrit : Il leur a donné à manger le pain du Ciel. Jésus leur dit : En vérité, en vérité, Je vous le dis, ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain du Ciel, mais c’est Mon Père qui vous donne le vrai Pain du Ciel. Car le pain de Dieu est Celui qui descend du Ciel, et qui donne la vie au monde. Ils Lui dirent donc : Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit : Je suis le Pain de vie ; celui qui vient à Moi n’aura pas faim, et celui qui croit en Moi n’aura jamais soif. »

Et un peu plus loin dans ce même dialogue, il ajoute :

« En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici le pain qui descend du Ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le Pain vivant, qui suis descendu du Ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que Je donnerai, c’est Ma chair, pour la vie du monde. »

On reconnaît dans ces textes la pédagogie de Jésus qui tente de faire passer ses interlocuteurs d’une compréhension uniquement matérielle de ses paroles à une perception plus essentielle. Il aura la même démarche avec la Samaritaine au sujet de l’eau. Le mot de « nourriture » peut être pris de même dans plusieurs sens mais ce simple mot, ce mot étrange d’épioussione, indique clairement, au cœur du Notre Père, la foi en l’eucharistie, en la transsubstantiation. Il nous ouvre à l’attente d’une toute autre nourriture, divine.

Et c’est pourquoi on dit le Pater après la consécration : Dieu nous donne le pain supersubstantiel de ce jour.

Bien sûr, comme dans tous les textes sacrés, la signification n’est pas univoque. Ce pain supersubstantiel est d’abord, principiellement, le pain eucharistique. Mais ce pain qui donne la vie éternelle, désigne aussi par analogie, sur le plan humain, toute nourriture qui nous conserve dans la vie biologique. Donc notre pain quotidien, au sens le plus terre à terre. Mais la mention de épioussione nous incite à considérer toute nourriture comme un symbole de la nourriture céleste. Ce qui est bien, aussi, l’enseignement de l’épisode de la multiplication des pains.

Tone artone imóne tone epioussione dhos imine simerone.

On voit que ce n’est pas pour rien que cette phrase est isolée, et mise en pleine lumière par sa sonorité, au milieu de la prière. Ce serait une erreur malgré tout d’en limiter le sens au pain eucharistique. Certes, celui-ci est emblématique de cette nourriture qui nous vient du ciel, il en est la concrétisation, l’image la plus claire du don que Dieu nous fait de sa vie. Cependant, ce don déborde largement la présence réelle du Christ dans les saintes espèces, il ne se limite pas aux seuls chrétiens qui participent à la messe ou qui adorent le saint sacrement. Le Père travaille toujours nous dit Jésus, il est dans une création permanente dont nous sommes les fruits avec tout ce qu’il fait exister. Le Notre Père nous invite à communier à cette source de vie permanente en laissant de côté notre imaginaire tout en nous laissant porter par ce flot d’amour. C’est ainsi que nous revenons à Simone Weil elle qui, n’ayant pas été baptisée, n’a pas communié au pain eucharistique et insiste donc logiquement sur cette autre nourriture qui nous donne la vie.

Et remets-nous nos dettes de même que nous aussi avons remis à nos débiteurs

Poursuivons.

kai aphès imíne ta ophilimata imóne,

os kai imís aphíémène tis ophilétais imóne.

On change une nouvelle fois de sonorités. Et dans cette proposition, on a une forte allitération en ph (aphes, ophilimata, aphiémène, ophilétais), qui n’existe pas, une fois de plus, en araméen. Elle a été sauvegardée en latin, et a disparu en français, par une traduction qui en outre s’éloigne du texte.

Cela vient de ce qu’en grec les mots aphiimi et ophilo ont tous deux le même son ph.

Aphiimi, cela veut dire laisser aller, abandonner, acquitter, absoudre

Ophilo, c’est avoir une dette, être débiteur, être redevable, et ophilimata, ce sont les dettes.

Aphès imíne ta ophilimata imóne, os kai imís aphíémène tis ophilétais imóne, cela veut donc dire : remets-nous nos dettes comme nous aussi avons remis à nos débiteurs.

Le latin a fidèlement traduit : Dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. L’allitération demeure, puisque les deux mots ont un d et un t comme première et troisième consonne.

En français, le texte est devenu : Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui est une interprétation moralisante : le pardon des offenses, alors que le texte grec reste concret comme tout l’enseignement évangélique. Ophilimata, debita, ce sont d’abord des dettes d’argent mais pas que. Nous ne pouvons vivre, de la vraie vie, que si Dieu nous remet notre dette.

Le passage de dettes à offenses en français, au mépris du grec et du latin, se fait en allant chercher le mot péchés chez Luc alors que la prière suit la version de Matthieu le reste du temps. Et encore, Luc reprend-il ensuite le terme de « débiteurs » alors que notre traduction en reste à l’« offensé » moralisateur.

Quoi qu’il en soit, Simone Weil ouvre immensément les perspectives suggérées par le texte.

Remettre toutes les dettes est une vaste entreprise et la manière dont notre philosophe l’aborde est une remise en cause radicale des démarches habituelles de la religion. Difficile de couper dans son développement! Le voici :

« Ce sont tous les droits que nous croyons que le passé nous donne sur l’avenir. D’abord le droit à une certaine permanence. Quand nous avons eu la jouissance de quelque chose pendant longtemps, nous croyons que c’est à nous et que le sort nous doit de nous en laisser jouir. Ensuite le droit à une compensation pour chaque effort, quelle que soit la nature de l’effort, travail, souffrance ou désir. Toutes les fois qu’un effort est sorti de nous et que l’équivalent de cet effort ne revient pas vers nous sous la forme d’un fruit visible, nous avons un sentiment de déséquilibre, de vide, qui nous fait croire que nous sommes volés. L’effort de subir une offense nous fait attendre le châtiment ou les excuses de l’offenseur, l’effort de faire du bien nous fait attendre la reconnaissance de l’obligé ; mais ce sont seulement des cas particuliers d’une loi universelle de notre âme. Toutes les fois que quelque chose est sorti de nous nous avons absolument besoin qu’au moins l’équivalent rentre en nous, et parce que nous en avons besoin nous croyons y avoir droit. Nos débiteurs ce sont tous les êtres, toutes les choses, l’univers entier. Nous croyons avoir des créances sur toutes choses. Dans toutes les créances que nous croyons posséder, il s’agit toujours d’une créance imaginaire du passé sur l’avenir. C’est à elle qu’il faut renoncer. Avoir remis à nos débiteurs, c’est avoir renoncé en bloc à tout le passé. Accepter que l’avenir soit encore vierge et intact, rigoureusement lié au passé par des liens que nous ignorons mais tout à fait libre des liens que notre imagination croit lui imposer. Accepter qu’il arrive et en particulier qu’il nous arrive n’importe quoi et que le jour de demain fasse de toute notre vie passée une chose stérile et vaine. »

La tendance spontanée que Simone Weil met en cause est profondément ancrée en nous. Nous sommes en effet persuadés qu’est présente dans le monde une logique de rétribution ou du moins qu’elle devrait y être. Dieu est très souvent considéré comme le garant de cette logique : ce serait à lui de compenser ce qui ne se produit pas naturellement. Grâce à lui les méchants devraient être punis et les bons récompensés, si ce n’est dans ce monde ce sera dans l’autre. Dieu devrait se conformer à nos conceptions de la justice et réparer ce qui ne va pas dans ce sens. Toutes les religions développent cette stratégie : il s’agit de convaincre Dieu ou les dieux d’agir conformément à ce que nous croyons juste. La plus grande partie des prières cherche à obtenir la rectification des injustices dont nous pensons être victimes parce que nous n’avons pas mérité ce qui nous arrive. Nous considérons que toutes les circonstances que nous traversons ont un sens, sont l’œuvre d’une volonté supérieure naturelle ou surnaturelle. « Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? »

Nous sommes toujours convaincus que nous sommes redevables auprès de notre entourage de ce qui nous arrive. Nous faisons donc des efforts pour mériter un meilleur traitement et en retour nous attendons une récompense ou au moins la reconnaissance de nos mérites. Vis-à-vis de Dieu ainsi, la prière ne suffit pas, elle doit être accompagnée d’efforts concrets, de sacrifices gages de notre bonne volonté. Par suite, nous sommes scandalisés si Dieu ne va pas dans le sens de notre attente alors que nous avons mérité ses grâces. Dieu nous doit bien ça, il est notre débiteur au vu de tout ce que nous faisons pour lui, conformément à ses lois. Rares sont les moments où nous parvenons à nous arracher à cette logique du « je te donne pour que tu me donnes », où nous acceptons de ne pas considérer Dieu comme notre débiteur, étranger à nos logiques.

Cette attitude magique s’étend au monde naturel, ce qui peut être davantage compréhensible puisque nous prétendons en maîtriser une grande partie de ses lois. Ainsi nous sommes grandement responsables du dérèglement climatique et nous en subissons logiquement les conséquences. En contrepartie, nous pensons que les efforts entrepris pour réparer les dommages commis devraient être récompensés, ce qui est probable. Cependant, il nous arrive aussi régulièrement de concevoir les aléas naturels comme des événements nous concernant directement : il faudrait un jour payer une longue période de beau temps, les accidents, les maladies ont des causes secrètes… Nous pensons spontanément que la nature fonctionne elle aussi selon nos lois de causalité : « Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? » Difficile d’admettre et de faire admettre qu’il n’y a pas de pourquoi…

De ce fait la nature avec tous ses phénomènes fait partie de nos débiteurs. Notre présent est en permanence pollué par un sentiment d’injustice qui nous fait dire que nous n’avons pas mérité ce qui nous arrive ou au contraire par la satisfaction de voir combien nos efforts sont récompensés. Il faudrait quand même creuser l’idée de justice immanente : il est compréhensible que celui qui fume comme un pompier soit atteint par le cancer du poumon même s’il n’est pas injuste que celui qui partage la même addiction ne le soit pas ou que celui qui a une vie saine souffre de cette maladie…

Nos semblables font partie de la dernière catégorie de nos débiteurs. Les relations que nous entretenons avec eux sont plus complexes puisqu’ils sont censés partager nos logiques de rétribution. Ainsi, tout effort que nous faisons en direction de notre entourage devrait, nous le pensons, être payé de retour ce qui n’est pas toujours le cas. Il nous semble donc que c’est à juste titre que nous attendons un geste de leur part, une reconnaissance, une compensation des efforts faits dans leur direction. L’équilibre social est fondé sur ces relations de réciprocité.

Reconnaissons cependant qu’il n’est pas certain que le bien que nous pensons faire autour de nous corresponde vraiment à ce qui est attendu et souhaitable. « Après tout ce que j’ai fait pour lui ! » est souvent une interprétation personnelle qui ne correspond pas à la réalité…

Quoi qu’il en soit de nos mérites réels ou supposés, le dommageable est que nous multiplions autour de nous les débiteurs eux aussi réels ou supposés. Nous faisons grandir en nous le ressentiment qui nous enferme dans la négativité : ressentiment contre Dieu, contre la nature, contre notre entourage, contre la réalité toute entière, nous devenons opaques à la lumière que pourrait nous apporter le pardon, nous négligeons le « oui sacré ». Voilà pourquoi Simone Weil poursuit :

« En renonçant d’un coup à tous les fruits du passé sans exception, nous pouvons demander à Dieu que nos péchés passés ne portent pas dans notre âme leurs misérables fruits de mal et d’erreur. Tant que nous nous accrochons au passé, Dieu lui-même ne peut pas empêcher en nous cette horrible fructification. …/… La principale créance que nous croyons avoir sur l’univers, c’est la continuation de notre personnalité. Cette créance implique toutes les autres. L’instinct de conservation nous fait sentir cette continuation comme une nécessité, et nous croyons qu’une nécessité est un droit. …/…

Notre personnalité dépend entièrement des circonstances extérieures qui ont un pouvoir illimité pour l’écraser. Mais nous aimerions mieux mourir que de le reconnaître. L’équilibre du monde est pour nous un concours de circonstances tel que notre personnalité reste intacte et semble nous appartenir. Toutes les circonstances passées qui ont blessé notre personnalité nous semblent des ruptures d’équilibre qui doivent infailliblement un jour ou l’autre être compensées par des phénomènes en sens contraire. Nous vivons de l’attente de ces compensations. L’approche imminente de la mort est horrible surtout parce qu’elle nous force à savoir que ces compensations ne se produiront pas. »

Renoncer à sa personnalité c’est accepter de se considérer comme reçu. Je suis donné par Dieu, par la nature, par mes relations ; un fragile équilibre sans cesse menacé par la mort. Je ne peux guère qu’apprendre à gérer au mieux la synthèse temporaire que je suis, dont la pérennité ne tient qu’à l’amour que Dieu me porte et non à un quelconque droit ou à quelque mérité de ma part. Il s’agit donc d’aimer ce que je suis comme un cadeau sans cesse renouvelé. On transforme ainsi ceux que je considérais d’abord comme des débiteurs en source de vie, en origine de mon existence quotidienne. En « pardonnant » à mes débiteurs j’entre dans le courant de vie, dans ceux qui font ma vie. Je sors du ressentiment pour entrer dans le « oui sacré », « que ta volonté soit faite ». Je quitte ainsi les fausses sécurités qui me feraient croire que je vis par moi-même, que je suis mon origine, que je suis auto-suffisant. Il semble que je devienne extrêmement fragile alors que je gagne en assurance en faisant confiance à ceux dont je dépends. Simone Weil poursuit ainsi :

« La remise des dettes c’est le renoncement à sa propre personnalité. Renoncer à tout ce que j’appelle moi. Sans aucune exception. Savoir que dans ce que j’appelle moi il n’y a rien, aucun élément psychologique, que les circonstances extérieures ne puissent faire disparaître. Accepter cela. Être heureux qu’il en soit ainsi. Les paroles « que ta volonté soit accomplie », si on les prononce de toute son âme, impliquent cette acceptation. C’est pourquoi on peut dire quelques moments plus tard : « Nous avons remis à nos débiteurs ». La remise des dettes c’est la pauvreté spirituelle, la nudité spirituelle, la mort. Si nous acceptons complètement la mort, nous pouvons demander à Dieu de nous faire revivre purs du mal qui est en nous. Car lui demander de remettre nos dettes, c’est lui demander d’effacer le mal qui est en nous. Le pardon, c’est la purification. Le mal qui est en nous et qui y reste, Dieu lui-même n’a pas le pouvoir de le pardonner. Dieu nous a remis nos dettes quand il nous a mis dans l’état de perfection. Jusque-là Dieu nous remet nos dettes partiellement, dans la mesure où nous remettons à nos débiteurs. » p 44-50

Dans un monde où l’important est la liberté, l’indépendance, la pleine autonomie personnelle, l’acceptation de sa dépendance radicale ressemble à la mort et cependant il ne s’agit que d’accepter la réalité. Se remettre entre les mains de Dieu c’est accepter qu’il nous transforme selon sa volonté en ayant conscience que cette sortie de nos illusions ne peut se faire que progressivement et que ce n’est qu’à la fin que nous serons pleinement pardonnés parce que nous serons en capacité d’accueillir son amour.

Et ne nous jette pas dans l’épreuve mais protège-nous du mal

La conférence sur laquelle nous nous sommes appuyés au long de ce texte tente de mettre un peu de clarté sur cette finale dont la modification nous a fait réfléchir récemment, en espérant qu’il ne s’agit que d’un premier changement.

Et voici la fin du Pater :

kai mi issénènguis imás is pirasmone,

allá rhissai imas apo tou ponirou.

Les sonorités de la première proposition, kai mi issénènguis imás is pirasmone, renvoient à toutes les parties précédentes de la prière.

Sa signification est devenue l’objet de grandes controverses avec la nouvelle traduction française : « et ne nous laisse pas entrer en tentation ».

La traduction latine est une traduction littérale du grec : Et ne nos inducas in tentationem. Inducas, comme issénènguis, cela veut dire incontestablement conduire dans, faire entrer : Ne nous fais pas entrer dans la tentation. De ce point de vue, Ne nous soumets pas à la tentation est donc une traduction correcte.

Et pourtant cette traduction est théologiquement mauvaise, car Dieu n’est pas tentateur, seul le démon peut nous faire entrer dans la tentation.

En fait, on avait eu raison de traduire par une périphrase : Ne nous laissez pas succomber à la tentation.

Pour le coup on a ici un hébraïsme, et un vrai. Et les hébraïsants sont ici précieux. Ils nous expliquent que le verbe grec traduit un verbe araméen à la forme causative. Or le causatif peut avoir un sens factitif fort, faire, faire faire, et un sens permissif, laisser faire, permettre de faire. Ce qui est le cas ici, comme en plusieurs endroits des Septante. Par exemple dans le psaume 140 qui dit littéralement, de façon très proche de la demande du Pater : N’incline pas mon cœur vers les paroles mauvaises. Le sens est : Ne laisse pas mon cœur s’incliner vers les paroles mauvaises.

Du moins si l’on tient à traduire pirasmone par tentation. En fait ce mot veut dire d’abord épreuve. Le psaume 25 dit à Dieu : « Tenta me », ce qui ne se traduit pas par « Tente-moi », bien sûr, mais par « Mets-moi à l’épreuve ». Sans m’y laisser succomber…

Et puis voici la dernière proposition :

allá rhissai imas apo tou ponirou.

Mais libère-nous, sauve-nous, préserve-nous du mauvais.

Ponirou, cela veut dire : mauvais, méchant, pervers. Une fois encore, il s’agit d’un mot très concret, il ne s’agit pas de l’idée du mal. Il s’agit d’un adjectif, qui est pris comme nom : libère-nous, préserve-nous du méchant, du mauvais, c’est-à-dire du Malin, de Satan.

Ce qui me frappe ici est que ce mot ponirou a une sonorité totalement différente de tout le reste de la prière. Il détonne. Il est étranger à la musique du Notre Père. Il est l’intrus. Et cela n’existe pas non plus en araméen.

Ce ponirou, qui dérange l’oreille, arrive tout à fait à la fin du Pater, et il déstabilise la prière. On aimerait que cela se termine par une belle rime, une belle assonance. Et ça se termine mal, c’est le cas de le dire. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas au ciel pour dire le Notre Père, mais sur la terre. Dans notre vie sans cesse déstabilisée par l’ennemi. Il faut attendre le paradis pour que ce très laid ponirou disparaisse, et que notre prière soit alors pleinement consonante.

L’approche de Simone Weil est moins détaillée. Elle se centre sur notre fragilité qui fait que, si nous étions abandonnés à nous-mêmes au contact du mal, nous serions incapables de nous en libérer. Le mal est tellement présent autour de nous et en nous que, sans l’aide de Dieu, nous serions incapables d’y échapper. D’où le sens de la prière qui dit à la fois notre confiance à l’amour de Dieu et la crainte que nous avons d’être abandonnés à nous-mêmes.

« Bien que l’âme ait reçu le pain surnaturel au moment qu’elle l’a demandé, sa joie est mêlée de crainte parce qu’elle n’a pu le demander que pour le présent …/… Le mot « Père » a commencé la prière, le mot mal la termine. Il faut aller de la confiance à la crainte. Seule la confiance donne assez de force pour que la crainte ne soit pas une cause de chute. » p 50-52

Accepter notre fragilité, renoncer à tenir en comptant sur nos propres forces, s’accompagne de la crainte de ne pas y parvenir. La crainte fait de nous des hommes sans prétention mais elle n’est pas destructrice si elle s’accompagne d’une confiance renouvelée en celui qui nous soutient et ne nous abandonne pas dans l’épreuve.

« Les six demandes se répondent deux à deux. Le pain transcendant est la même chose que le nom divin. C’est ce qui opère le contact de l’homme avec Dieu. Le Règne de Dieu est la même chose que sa protection étendue sur nous contre le mal ; protéger est une fonction royale. La remise des dettes à nos débiteurs est la même chose que l’acceptation totale de la volonté de Dieu. La différence est que dans les trois premières demandes l’attention est tournée seulement vers Dieu. Dans les trois dernières, on ramène l’attention sur soi afin de se contraindre à faire de ces demandes un acte réel et non imaginaire. Dans la première moitié de la prière, on commence par l’acceptation. Puis on se permet un désir. Puis on le corrige en revenant à l’acceptation. Dans la seconde moitié l’ordre est changé ; on finit par l’expression du désir. C’est que le désir est devenu négatif ; il s’exprime comme une crainte ; par suite il correspond au plus haut degré d’humilité, ce qui convient pour terminer.

Cette prière contient toutes les demandes possibles ; on ne peut pas concevoir de prière qui n’y soit déjà enfermée. Elle est à la prière comme le Christ à l’humanité. » p 52-53

Puisse ce parcours renouveler notre approche du Notre Père tellement souvent récité d’une manière mécanique. Cette prière mérite que l’on s’y arrête régulièrement, en faisant attention à ce qu’elle contient. Son trésor est inépuisable, elle est le modèle de toute prière, encore faut-il prendre le temps de laisser ses paroles pénétrer régulièrement en nous afin de nous transformer.

Je me suis appuyé sur une conférence que l’on retrouve sur internet :

Conférence donnée à l’université d’été du Centre Henri et André Charlier

et de Chrétienté-Solidarité, à Salérans, le 6 août 2008

et surtout sur un livre : Le Notre Père de Simone Weil, la philosophe, Bayard, 2017.

Resteraient à creuser deux citations que l’on trouve dans les notes :

« Le contact avec les créatures nous est donné par le sens de la présence. Le contact avec Dieu nous est donné par le sens de l’absence. »

« Dieu ne nous livre qu’une chose de lui, c’est son nom. Il n’a vertu que lorsqu’il est prononcé sans aucune représentation. »

P 70

[1] La Septante (LXX, latin : Septuaginta) est une traduction de la Bible hébraïque en koinè grecque. Selon une tradition rapportée dans la Lettre d’Aristée (iie siècle av. J.-C.), la traduction de la Torah aurait été réalisée par 72 (septante-deux) traducteurs à Alexandrie, vers 270 av. J.-C., à la demande de Ptolémée II.

Par extension, on appelle Septante la version grecque ancienne de la totalité des Écritures bibliques (l’Ancien Testament). Le judaïsme n’a pas adopté la Septante, restant fidèle au texte hébreu, et à des traductions grecques ou araméennes (Targoum) plus proches selon leurs autorités dudit texte. Source Wikipédia

[2] Les citations sans autres précisions sont toutes prises à Simone Weil dans Le Notre Père, Bayard, 2017.

[3] Ge 6, 5-6 C’est la constatation qui va amener Dieu à provoquer le Déluge pour reprendre sa Création à zéro.